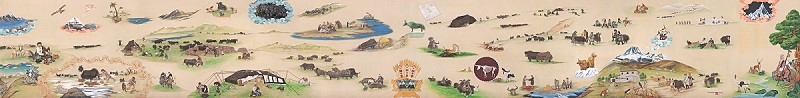

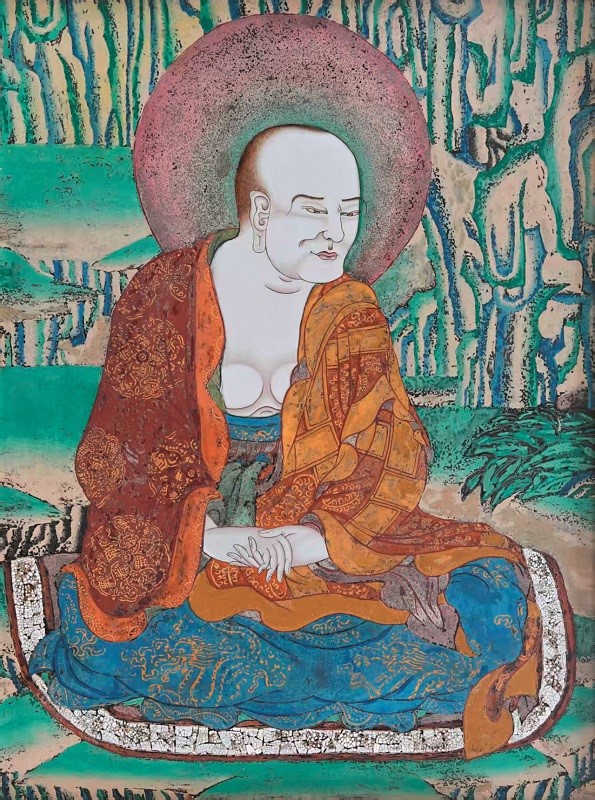

牦牛起源长卷,章哇・扎西当周绘,勉唐创新唐卡

唐卡艺术作为藏传佛教文化的重要载体,近年来在传统与创新的碰撞中焕发出新的活力。中央民族大学刘冬梅教授在接受采访时,深入探讨了唐卡艺术在当代的创新实践及其与传统度量经的关系,为我们揭示了这一古老艺术的现代传承发展之路。

传统根基:度量经的核心地位

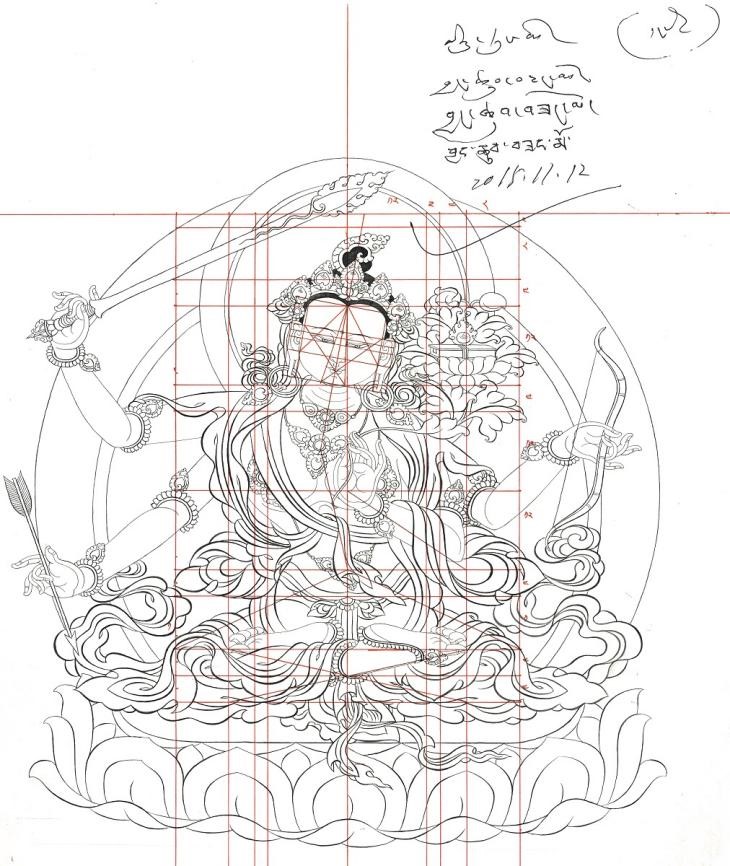

提到唐卡绘画,就绕不开“造像量度”。唐卡艺术中的“造像量度”承载着多重文化功能,既是宗教规范的守护者,又是艺术传承的基石。作为宗教绘画的核心规范,“造像量度”严格规定了佛像的比例、姿态和服饰等细节,确保其符合佛教教义。刘冬梅指出:“造像量度不仅是技艺的传承,更是宗教精神的体现。”即便在现代创新中,年轻画师仍需恪守传统度量,以维护作品的神圣性。这种规范不仅体现在佛像的身体比例、手印和法器上,更成为宗教信仰的物质载体。

在艺术传承方面,“造像量度”通过师徒相授的方式构建了完整的技艺传承体系。刘冬梅强调:“受过造像量度训练的学生,基本功更扎实,后期创新能力反而更强。”画师们需要通过长期练习掌握佛像的理想化比例,这种严格的训练为艺术创新奠定了坚实基础。同时,度量经还塑造了唐卡独特的审美标准,规定了佛像的“黄金比例”,从面部五官到身体各部分的分布都有精确要求。刘冬梅教授解释说,唐卡等东方艺术是通过线条来传达形态和神韵,而非用块面来传达三维感,这种二维平面的表现方式需要严格的度量控制,使佛像既能保持传统的形态,又能体现庄严神圣的神韵气质。

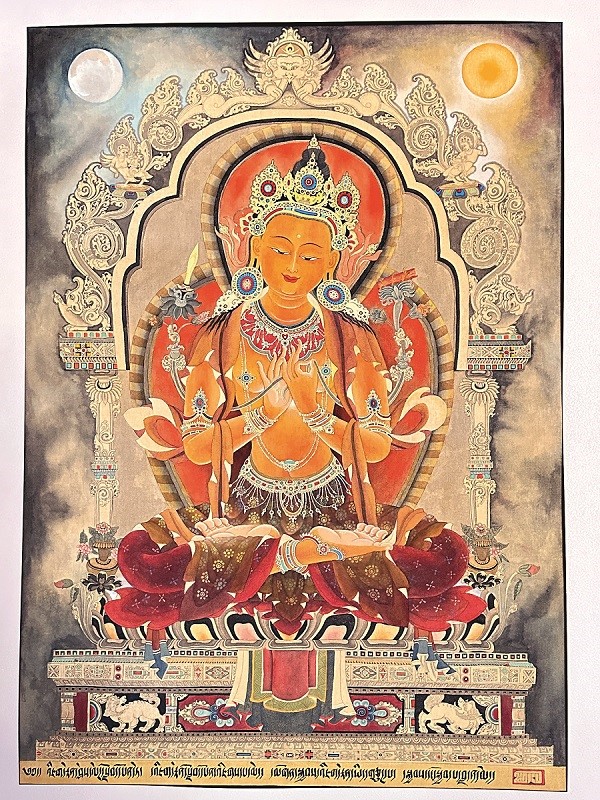

“造像量度”在当代创作中扮演着传统与创新的平衡器角色。画师们在尝试生态题材、民俗题材等新内容时,仍要以度量经为基础进行创作。以勉萨派唐卡国家级非遗传承人罗布斯达的《唐蕃慧心》为例,作品虽然借鉴了国画写生手法融入古代建筑与山水元素,但佛像部分依然严格遵循传统度量规范。这种“厚植基本功—融合创新”的模式,确保了唐卡艺术在发展中不失本色。“造像量度不是僵化的规则,而是内化后的创作自由。”刘冬梅说。

更深层次看,“造像量度”已成为藏族文化认同的重要象征。唐卡艺术通过度量经传递着藏族对宗教、自然和人生的独特理解。无论是将神山拟人化,还是用牦牛象征人与自然的关系,这些创新都以度量经为框架,强化着文化认同感。刘冬梅教授强调:“唐卡是一种叙事方式,就像纪录片,可以表现历史事件、世俗题材,但其核心技术仍是度量经所承载的实体化实践。”这种严格的技艺训练不仅提升了画师的观察力和创造力,更使唐卡在全球化背景下保持了独特的艺术魅力。

“传承是融合的前提,否则创新将失去意义。”刘冬梅认为,在当代艺术发展中,“造像量度”既是宗教规范的执行者,又是审美标准的塑造者,为唐卡艺术的文化传承与创新发展提供了坚实保障。

创新实践:题材、技法与材料的突破

在保持传统的同时,唐卡艺术也在题材、技法和材料上不断突破。刘冬梅特别提到2008年北京奥运会期间创作的“格萨尔千幅唐卡”。“那是格萨尔王故事第一次以‘仲唐’的形式完整呈现。传统上,格萨尔题材多以单幅‘神像’表现,但唐卡画师们借鉴了汉地《三国演义》连环画的叙事方式,把故事画成了多幅唐卡组成的系列组画,还在背景中融入了马背民族的游牧生活。这是汉藏艺术交流的一次重要尝试。”

年轻画师的探索也让刘冬梅印象深刻。她举了贡觉杰的例子。2016年,贡觉杰的作品《宗喀巴大师修建甘丹寺》入选国家艺术基金2016年度青年艺术创作人才资助项目,是西藏自治区首幅入选国家艺术基金扶持项目的唐卡作品。“他的《宗喀巴大师修建甘丹寺》没有拘泥于传统唐卡的棋格式构图,而是吸收了国画的写生手法,让山水和人物更灵动。但他依然严格遵守造像量度,比如主要人物的比例完全符合宗教规范——这种‘新题材+老规矩’的结合非常巧妙。”

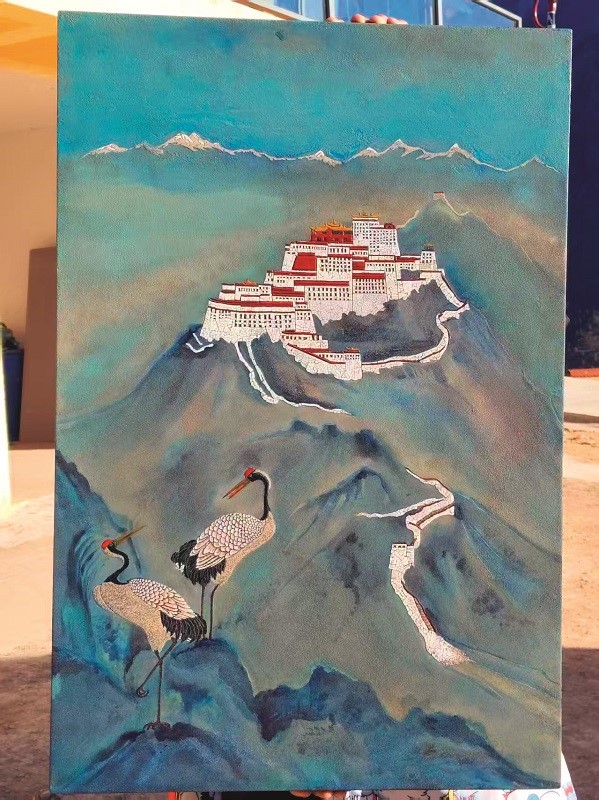

材料创新方面,刘冬梅对“漆画唐卡”赞不绝口:“漆画的厚重感和矿物颜料的绚丽,与唐卡的艺术语言天然契合。去年我在昌都嘎玛乡看到一幅漆画唐卡《绿度母》,金色部分用到了真正的金箔,背景是深沉的朱砂红,既保留了唐卡的神圣性,又多了几分当代艺术的视觉冲击力。”

尽管创新为唐卡艺术注入了活力,但也带来了一些挑战。刘冬梅特别提到数字化技术的争议:现在很多年轻人用电脑绘图,速度快,效果炫,但问题也来了——有人直接套用照片,画出来的佛像虽然立体,却失去了唐卡的“二维神韵”,也不能传达出微妙的细节。“所以现在通过数字化手段体现唐卡艺术不是很理想,可能不完全是数字技术的问题,而是人的问题——用数字化技术体现唐卡艺术对画师的基本功有更高要求。”刘冬梅说。

她认为,创新不能牺牲唐卡的本质:“比如有人提议用素描替代造像量度训练,这是行不通的。唐卡的‘以形写神’和素描的‘焦点透视’、‘块面造型’根本是两种语言。唐卡和国画都同属于以线造形的绘画语言体系,都是散点透视,结合起来很相融,但也像嘎玛德勒老师说的,‘你可以用青绿山水做背景,但佛像的比例必须一丝不苟’。”

根植传统 走向未来

谈及未来,刘冬梅说她欣喜地看到近年来,唐卡艺术的传承模式发生了显著转变。传统上依靠民间师徒口传心授的传承方式,如今在国家政策扶持下已逐步纳入现代教育体系。这一变革始于20世纪70年代西藏大学首创唐卡专业,开创了高等艺术教育传承唐卡技艺的先河。随后,众多职业技术院校相继设立相关专业,形成多层次的人才培养体系。

刘冬梅认为这种制度化传承模式为唐卡艺术发展提供了坚实基础:一方面,院校聘请优秀画师任教,既保障了师资的专业性,又拓宽了技艺传播渠道;另一方面,规范化的招生培养机制解决了生源问题,提高了唐卡从业者文化水平,同时为其提供了学历认证,增强了就业竞争力。不过,当前教学实践中,尽管小学、中学、大学、研究生都有唐卡专业,但是学段还未能有效贯通,导致部分大学阶段仍零起点学习唐卡基础技艺等现实挑战。

在推广传播层面,目前已有艺术家自发通过新媒体平台进行推广,但刘冬梅认为整体影响力有待提升。2010年开始的西藏唐卡艺术博览会与唐卡画师等级认定为西藏各画派间的交流搭建了平台,未来,她希望能加强跨地域交流,促进藏区与内地艺术家与设计师的文化交流与艺术对话;与此同时创新传播形式,比如从年轻受众视角出发,采用叙事性纪录片手法,通过记录画师日常创作生活等生动形式,取代传统的访谈模式,以增强传播感染力。

谈到唐卡艺术的当代使命,刘冬梅感慨道:“创新就像树枝,可以伸向天空,但传统是树根,必须深扎土壤。”在她看来,无论是数字技术的尝试,还是跨界融合的探索,只有守住“造像量度”这一根本,唐卡艺术才能在全球化时代真正走得远、传得久。

漆画唐卡,布达拉宫,仁青郎加绘 创新唐卡,法轮文殊,拉欧达布绘

微信关注 今日中国

微信号

1234566789

微博关注